ワールドシリーズは【決着がつくまで!】史上最長タイの延長18回死闘が証明した、野球の純粋な魂

ワールドシリーズは【決着がつくまで!】史上最長タイの延長18回死闘が証明した、野球の純粋な魂

序章:終止符なき戦い、延長18回・6時間39分の死闘

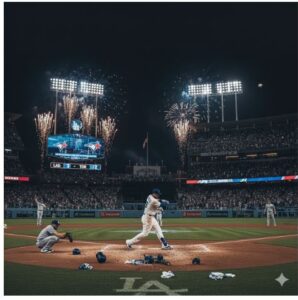

本日、歴史的な一戦がロサンゼルスの夜空の下で繰り広げられた。ワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦は、規定の9イニングで決着がつかず、実に延長18回という、ワールドシリーズ史上最長タイのイニング数にまで及ぶ大熱戦となった。

試合時間にして6時間39分(一部報道)、選手たちの肉体的・精神的な限界を超えたこの激闘は、なぜワールドシリーズが**「決着がつくまで」**戦い続けなければならないのか、その理由を雄弁に物語っている。

本記事は、この壮絶な死闘を導入とし、メジャーリーグ・ポストシーズンにおける延長戦のルールと、そこに込められた**「試合の純粋性(Integrity of the Game)」**という揺るぎない哲学を、専門的な視点から徹底的に解説する。

第1章:ワールドシリーズ延長戦の絶対原則——なぜサドンデスはないのか

1-1. ルール:決着がつくまで(Sudden Victory Ruleの非適用)

ワールドシリーズの延長戦のルールは、極めて単純かつ絶対的だ。

原則:9回を終えて同点の場合、どちらかのチームがリードを奪うまで、追加のイニング(延長イニング)を続ける。

重要なのは、レギュラーシーズンで採用されている、攻撃開始時に走者を二塁に置く**「タイブレーク(無死二塁)」ルールが、ポストシーズン、特にワールドシリーズでは一切適用されない**ことだ。

| 試合のステータス | 延長戦ルール | 特別ルール(タイブレーク)の有無 | 根拠となる哲学 |

| ワールドシリーズ | 通常の野球ルールで続行 | なし | 公正性、伝統、純粋な決着 |

| レギュラーシーズン | 10回からタイブレーク適用 | あり | 選手保護、試合時間短縮 |

1-2. 伝統と公正性:特別ルールを排除する論理

ワールドシリーズは、メジャーリーグの年間王者を決定する舞台であり、その勝利の価値は他のいかなる試合とも比較にならない。この極めて価値の高い勝利の行方を、人工的なルール操作によって左右することは、MLBが何よりも重んじる**「スポーツの伝統と公正性」**に反するというのが、タイブレークを非適用とする最大の論理である。

延長戦で問われるのは、個々の選手の技術や体力だけではない。

- ブルペンの総合力: 控えの投手をどこまで残しているか。緊急時に先発投手がリリーフ待機できるか。

- ベンチワークの判断力: 代走や守備固めをいつ投入するか。一瞬の判断ミスが致命傷となる。

- 精神力: 何時間も続く極限の緊張状態を、選手・監督が維持できるか。

特別ルールを排することで、そのシーズンで最も**「総合力が高い」**チームが、完全に実力で勝利を掴むことを保証しているのだ。

第2章:ワールドシリーズ延長戦史と本日の死闘の価値

2-1. 歴史が証明する「終わりなき戦い」のドラマ

ワールドシリーズの歴史において、延長戦の死闘は数々の伝説を生んできた。

| 記録 | 試合 | イニング数 | 決着時間 | 備考 |

| 最長イニング(タイ) | 2025年 第3戦 (ドジャース対ブルージェイズ) | 18回 | 6時間39分 | 本日の一戦(フリーマンHRで決着) |

| 最長イニング(タイ) | 2018年 第3戦 (ドジャース対レッドソックス) | 18回 | 7時間20分 | マンシーのサヨナラ本塁打 |

| 最長試合時間(記録) | 2018年 第3戦 (ドジャース対レッドソックス) | 18回 | 7時間20分 | |

| 僅差の記録 | 1916年 第2戦 (レッドソックス対ドジャース) | 14回 | N/A | ベーブ・ルースが完投勝利 |

本日行われたドジャース対ブルージェイズ戦の延長18回は、2018年のドジャース対レッドソックス戦と並び、ワールドシリーズ史上最長タイのイニング数を記録した。この事実は、現代野球においても、ポストシーズンの延長戦が持つ「絶対的な決着」へのこだわりが、何にも代えがたいドラマを生むことを証明している。

2-2. 延長戦が招く「非日常」の采配と選手の限界

延長戦が長引くほど、監督は**「非日常」**の采配を迫られる。

- 先発投手の緊急待機: 先発ローテーションの投手が、ブルペンで待機するケースが増える。本日も、ドジャースの山本由伸選手がブルペンで準備を始めたという報道は、この極限状態を象徴している。

- 守備固めの解除: 守備固めで投入した選手が打順に入り、攻撃力が低下するリスクを負う。また、代打を使い切ることで、投手に打席が回る可能性も高まる。

- 疲労困憊の選手: 6時間を超える試合では、肉体的疲労が極限に達し、単純なゴロ捕球やベースランニングでのミスが増加する。本日も、延長の終盤、選手たちの疲労の色は隠せなかった。

この厳しい状況下で、ドジャースのフレディ・フリーマン選手が劇的なサヨナラ本塁打を放ったことは、技術だけでなく、残された最後の精神力が勝敗を分けた瞬間と言える。

第3章:延長戦で際立つ「真の戦力」と勝者の定義

3-1. ブルペンとベンチの「深さ」の重要性

タイブレークがないワールドシリーズの延長戦で最も試されるのは、チームの**「深さ(Depth)」**だ。

| 要素 | 評価される能力 | 延長戦での影響度 |

| リリーフ陣 | 信頼できる投手の数と、連投への適応力 | 極めて高い。通常、先発の役割を終えた選手が投げることになる。 |

| 控え野手 | 代打・代走の「駒」の質と、残された打撃オプション | 高い。代打を使い切ると、監督の選択肢が大幅に狭まる。 |

| 監督の判断 | 選手交代のタイミングと、温存すべき戦力の見極め | 最も高い。未来の試合を見据えつつ、目の前のイニングを凌ぐ采配が求められる。 |

本日の一戦は、両チームの指揮官が、明日以降の試合への影響を最小限に抑えつつ、目の前のイニングを抑えにかかるという、**「究極の綱渡り」**を強いられた結果である。

3-2. 権威ある決着:野球の美学

ワールドシリーズの延長戦は、単なるルール上の問題ではなく、野球というスポーツの美学そのものに関わっている。延長18回という長丁場を制したチームは、運や特殊ルールではなく、文字通り「誰が欠けても」勝利できなかった、チームの総力で勝利を掴み取ったことを意味する。

「人工的な手段を使わず、最後まで戦い抜き、自らのバットとグラブで勝利を掴む」

この原則こそが、ワールドシリーズの延長戦がファンに提供する、最高のエンターテイメントであり、野球という競技の「魂」の証明なのだ。

まとめ(結論):ワールドシリーズの延長は「王者の試練」である

本日、ドジャースとブルージェイズが演じた延長18回の死闘は、ワールドシリーズにおける延長戦が、レギュラーシーズンのそれとは一線を画す、**「王者の試練」**であることを改めて示した。

- ルール: タイブレークなしの通常ルール続行

- 目的: 最高の公正性と純粋性に基づいた年間王者の決定

- 結果: チームの総合力、監督の采配、そして選手の精神力の全てが試される、真の決着

今後、ワールドシリーズで延長戦が起こるたびに、我々は本日の一戦を思い出すだろう。それは、野球というスポーツが持つ**「決着がつくまで終わらない」**という究極の原則が、どれほどのドラマと感動を生み出すのかを、鮮烈に刻みつけたからに他ならない。

この伝統が続く限り、ワールドシリーズの延長戦は、我々ファンにとって、最後の最後まで目が離せない、最も権威ある戦いであり続けるのだ。